IELTS Writing Task 2 Basic

Adverbial Clauses: Time and Conditional Clause

IELTSのライティングTask 2の採点基準「Grammatical Range and Accuracy

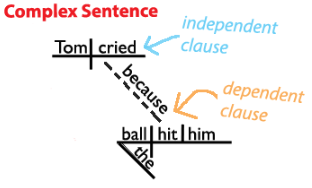

文法の幅と正確さ(25%)」で高い評価を得るために、エッセイの文章構成は単文だけでなく、

複文(complex sentences)を使うことが必要です。

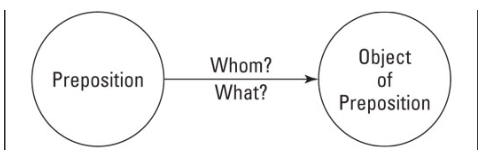

句(Phrase) と 節(Clause) とは

句と節とは 2 つ以上の語が集まって 1 つの品詞と同じような働きをするもののことをいいます。 英文は 語( 8品詞 )、句、節 から成り立っているため、その 句と節 を理解することで長く複雑な文も書くことができるようになります。

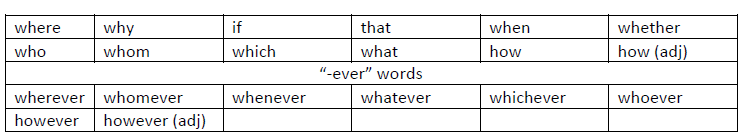

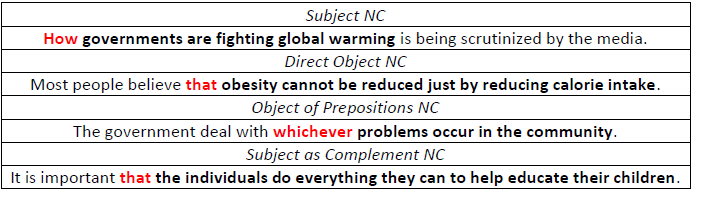

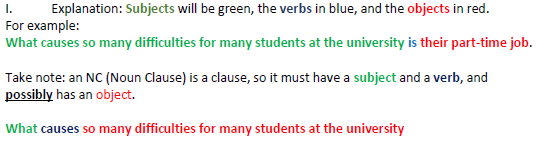

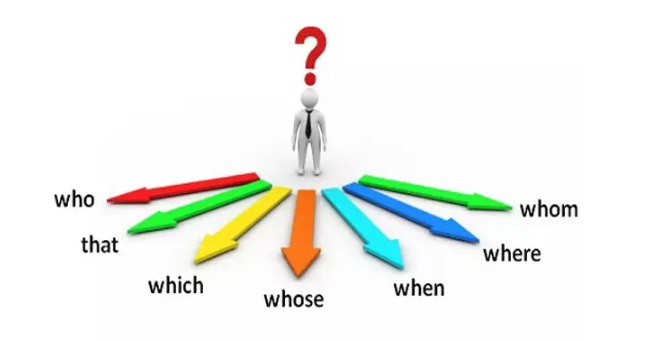

● 節(Clause)の種類

S + V の関係を持つもので「文の中の文」とも言えます。節には文全体の主語とその述語動詞から成り立つ 主節 と、それに従属的な働きをする 従属節 があります。従属節は 名詞節・形容詞節・副詞節 の 3つに分類されたます。

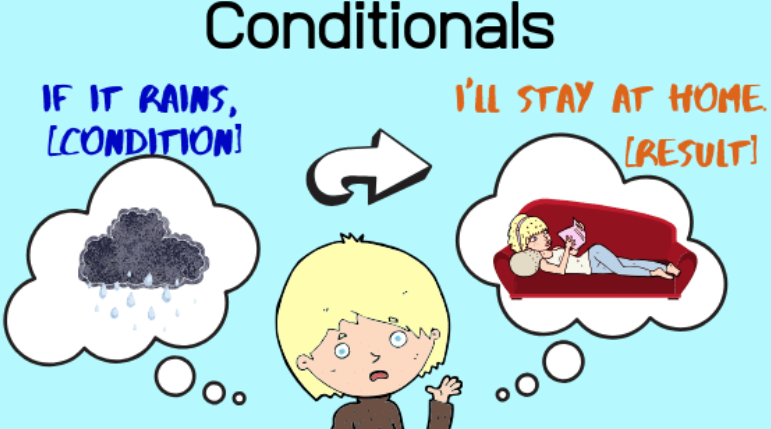

今回は時・条件の副詞節 (Adverbial Clauses: Time and Conditional Clause)

で複文を書くことを学んでいきます。

● 文中の名詞以外の語句(主に動詞や主節全体)を修飾する節を副詞節と呼びます。

I will call you if it rains tonight

もし今夜雨が降るようなら電話します。

We don’t know when the earthquake happens.

いつ地震がくるのかわからない。

注意! 時・条件の副詞節 は後に続く文に「未来形」を使ってはいけません。

Study: 試験で使える! 例文 時・条件の副詞節

1. The city has become overcrowded even before skyscrapers are built.

2. As the climate gets hotter, sea levels will rise.

3. Rates of obesity increase when too much junk food is eaten.

4. Since the plastic ban is implemented, the quantity of plastic in sea waters significantly decline.