▮ まずは、「スキミング」と「スキャニング」

IELTSライティングテストでは、「スキミング」と「スキャニング」で解答できてしまう問題が多く出ます。 この2つは長文読解のテクニックで、スキミングは文全体を、重要な部分をすくい取るように読んで大意を把握する方法、スキャニングは特定の情報を探し出すような読み方のことです。

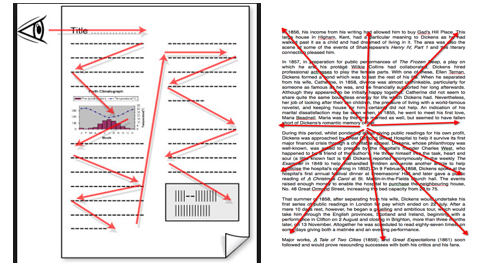

設問を読んだら、まずスキミングです。具体的には、第一段落全体と各段落の冒頭を読んで、全体の概要を掴みます。次にスキャニングです。設問のキーワードが出ている箇所を探しながら、やや早めに読み、それが見つかったらそこを丁寧に読むのです。そのうえで、該当する問題に答え、またパッセージを読み進みます。

このようにして、パッセージ中に出てくる順番で問題に答えていくのが基本です。ただし、時間が足りない方の場合は、最初のスキミングを割愛し、設問を確認した後にスキャニングをして問題に答えていく方法を取るようにしてください。

▮ キーワードの見つけ方

答えが書いてあるところを見つけるためには、設問文中のキーワードをパッセージ中に見つけることがカギになります。

パッセージにとりかかる前に、設問を読み、解答のカギとなりそうなキーワードに丸をつけます。そしてパッセージを読むときには、それらのキーワードおよび同義語や反対語を意識してください。その周辺に設問の答えが含まれていることが多くあります。

キーワードとなる単語は2種類あります。一つは、人や会社などの名詞、年代、国や地域の名詞など、言い換えが不可能なものです。固有名詞は大文字で始まりますし、年代は数字で書かれているのですぐ見つかります。ほかの単語に置き換えられないことも、この種のキーワードを探しやすいポイントです。

もう一つのキーワードは一般的な単語(一般名詞、形容詞、副詞など)です。この場合は同義語などに置き換えられている可能性が高いので、それを知らないと、パッセージ中にそれに該当する箇所、つまり解答が書かれている箇所をなかなか見つけられないとこになります。

▮ 1パラグラフに1主題

アカデミックな英文テキストでは、各パラグラフが1つずつ主題をもっています。多くの場合、パラグラフの最初の文がその主題を述べています。それに続く文章で、主題を支える細部や理由、実例や証拠が提示されます。パラグラフの最後の文が、その要約や結論になっていることもあります。

▮ 繰り返し出てくる単語に注目する

特定のパラグラフに繰り返し登場する単語は、そのパラグラフのトピックの概要を担っていることが多いので注目しましょう。通常、1パラグラフは1つの主題を提示していますが、ときどき1つの主題が、2つ以上のパラグラフにわたって展開されることもあります。そうした場合、複数のパラグラフで繰り返し登場する単語が主題を探る目安になります。